リプレイス大作戦その2~外材の代替

・はじめに:国産材自給率アップのポイント

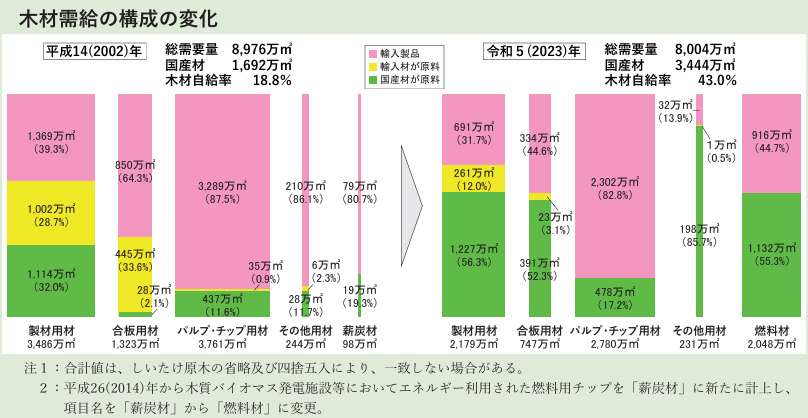

皆さんもご存知の通り、日本の木材自給率は回復傾向にあります。

下記の図のように2023年度の木材自給率は43.0%まで回復しています。

出典:令和6年度森林・林業白書

しかしながら、住宅全体の構造材の比率は70%占めているにも関わらず、自給率は9.5%程度といわれています。また、上図の様に最も需要量の多いパルプ・チップ用材の自給率は17.2%しかなく、この2点を国産材にするだけでも大幅な木材自給率向上が期待できます。

また、デザイナーさん達と話していると針葉樹だけでデザインするのは無理とか、つまらないという声もあり、日本の多様な広葉樹活用も重要でしょう。しかし、広葉樹に関しても足物家具(椅子やテーブル)の日本最大級の産地である岐阜県飛騨地方の家具メーカーにヒアリングすると外材利用率が90%以上という企業が多い状態です。よく飛騨の家具にあこがれて就職したものの、実は外材ばかりでがっかりした、という声は若い人から聞きます。飛騨地方あるある、と言われているような状況です。

とても違和感のある杉檜重視林業

①構造材

構造材に関しては現状、ベイマツの利用が多いと思います。強度が高く安定供給も期待できるからでしょう。昨今の林業、木材企業、行政の動きもあり安定供給の問題は少しずつですが改善されているように思いますが、強度の問題は残ります。建築設計で工夫すれば杉や檜だけでも建物は立てられますし、そういう地域もあります。しかし、デザインを重視したい、とか、安心を担保したい、とか、顧客のニーズは多様ですので、どうしても杉や檜だけでは対応できない場合があるのも確かでしょう。

では、ベイマツやニュージーランドで栽培が盛んなラジアータマツを日本で植林すればいいのではないか?と、思われるでしょうが、昭和時代の植林実験では日本での生育は難しいようです。

そこで、昨今、早生樹としても期待されているのがコウヨウザンです。

気乾比重 曲げ強さ 曲げヤング率

(g/㎤) (kg/㎠) (tf/㎠)

杉 0.38 650 75

檜 0.44 750 90

カラマツ 0.50 800 100

ベイマツ 0.49 800 115

ベイツガ 0.47 710 105

コウヨウザン 0.40 768 103

出典:森林遺伝育種 第6巻(2017) 【特集】 これからの林業とコウヨウザン

これからの林業を考える 大貫肇

このようにコウヨウザンはカラマツに近い強度で、しかも伐期30年程度と早生樹として期待できる樹種です。

因みに温帯地域で30年を超えるような伐期を設定している国は無いようです。日本の常識、世界の非常識かもしれません。コウヨウザンが日本で盛んに栽培されれば、ベイマツの購入の為に海外に流れているお金を日本の地方に取り戻すことが可能になります。

②パルプ・チップ用材

木材の中で最も使われているのがパルプ・チップ用材にも関わらず、自給率が低く、この用材の自給率を上げられれば大幅に自給率は改善するでしょう。製紙業界との協力無しには実現しませんが、常態化している貿易収支、サービス収支の赤字、キャッシュフローベースでは経常収支が赤字であるという指摘もあります。今後、何も手を打たなければ円安はどんどん進展し(短期的には米国トランプ大統領の政策に依存しますのでドル安政策をとられると短期的には円高になります)、国民の生活は厳しくなるばかりです。(第三回のコラムに詳述)

海外のパルプ・チップ用材はどんな樹種が多いかといえば、ユーカリとなります。ユーカリは世界で最も植林されている樹種で、合板、製紙用チップ、金属精錬業用(高炉製鉄除く)、化学産業の基礎品の原料(熱分解して、水素と一酸化炭素と二酸化炭素に分解し、メタノールという化学産業基礎品が作られます。また、電動化が困難な大型航空燃料や戦闘機の様な軍事利用航空機のジェット燃料にもなります。こちらも第三回に詳述)などに広く使われています。

ユーカリは早生樹としても極めて優れており、ブラジルでは5年伐期で製鉄用、7年伐期で製紙用として使われているようです。しかも製鉄用のコークスの1/3はユーカリ由来だそうです。

こんなに短伐期であるにも関わらず、しかも気乾密度が0.49~0.81(国産ユーカリ6種の場合(木材学会誌Vol.58 No.6 p339-346 国産早生樹ユーカリ6種の材質特性))とユーカリ樹種によって大きく異なりますが、広葉樹並みの密度があります。

密度が高くて、超短伐期という奇跡の樹種ユーカリですが、日本では何故植林されなかったのでしょうか?もちろん、昭和時代に林野庁や製紙会社が実験を試みましたが、うまく育たない事が多く、また、風倒木もあったとのことでユーカリの植林は見送られてしまいました。

ところが、ユーカリには多くの種類があることが判明し、2020年度時点で確認されている樹種はなんと900種類以上もあるそうです。亜寒帯でも育つユーカリもあり、実は現在、日本中で植林実験が行われています。

福島県の奥山での実験では秋に60cmの苗を植えたところ、冬を越し、たった4ヶ月で3mにもなった事例もあるそうです。また、獣害にも強く、食害を受けた苗は枯れるのが通常ですが、ユーカリは再生したとの報告もあります。

そして、遂に株式会社エコグリーンホールディングスのグループ会社である株式会社 EGForest(本社:千葉県富里市、代表取締役:寺島広高、以下「EGF」とい う。)が提出した「森林経営計画」が、2025年7月17日付で農林水産省大臣より認定されました。

今後、製紙業で活用されれば大幅に木材自給率は高まる事でしょう。また、今後増加すると思われる化学産業の基礎化学品、金属精錬業の加炭材(炭素を金属に混入させて硬くする)、木質バイオマス発電、等に活用されれば、石炭や石油の輸入を増やし、海外の化石燃料輸出国に流れているお金を日本の地方に奪還できることでしょう。

そして、あまり気が付いている人がいないのですが、ユーカリの気乾密度の高さは林業の採算を劇的に上げる可能性があります。

林業は体積に比例した工数がかかります。例えば1㎥の木材をグラップルでトラックに積み込む場合、重量の軽い杉でも、ユーカリでも工数は変わりません。多少重機の燃料は多くなるかもしれませんが、林業は体積依存の業態です。また、製材や合板も基本的には体積依存です。ところが製紙業は木の成分のうち、セルロースが必要ですから木質依存です。また、化学産業と木質バイオマス発電は炭素と水素が必要な元素ですからやはり、木質依存です。金属精錬業は炭素が必要ですから、やはり木質依存です。

したがって、製紙会社が杉なら8,000円/㎥、または、8,000円/トンで買っているなら、気乾密度が2倍のユーカリは16,000円/㎥となります。

このようにユーカリは今後、多くの産業で使われる素材となり、日本の基幹木材になるかもしれません。また、地球温暖化という観点でも極めて優れています。

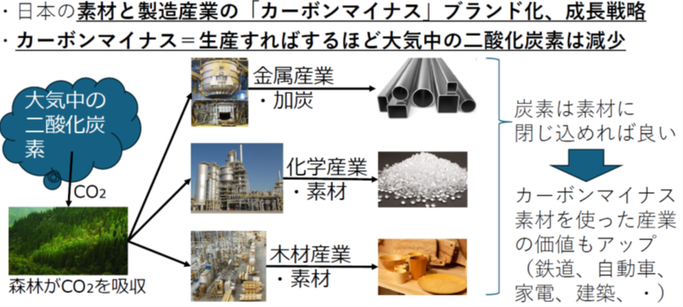

ユーカリが大気中から二酸化炭素を吸収し、炭素を固定し、木材産業、化学産業、金属精錬業により、木製品、化学品、金属製品に固定化できれば、これら産業が生産すればするほど大気中の二酸化炭素濃度が減少していくのです。

これはカーボンマイナス産業になるということです。日本の木材、化学、金属産業はカーボンマイナスブランドとして、世界に打って出るということも可能になることでしょう。

それでは風倒木があったというユーカリのデメリットに関してはどうでしょうか?一つは風に強い品種を選択するということでしょう。900種類もあるので風に強いユーカリもあるかもしれません。

また、林業のコンサルティング会社のKOSO社では根が充実する肥料を使って苗木の生産実験を行っています。

これは最近思いついたアイデアですが、農業の世界ではバイオスティミュラント(生物刺激資材)が活用され始めており、林業でも適用可能性を探ってはどうかと思います。

稲作の場合は下記2つを種籾に付着させて田んぼに植えているみたいです。(節水型乾田直播農法、水を田んぼにはらない農法)

根の成長が促進されて、乾燥に強く、高温にも強いそうです。根の成長が促進するなら風倒木が防げるかもしれませんね。

1.マイコス菌(菌根菌): 根を通してリン酸や窒素を植物に供給

2.アサヒビールの関連会社が開発したビール酵母の細胞壁:植物が細菌に感染したと勘違いし、ポジティブな防御反応(一つの反応が根の成長)を示す。

③合板

国産の合板はカラマツが使われていることが多いようですが、再造林が少ない為、十数年後には枯渇するといわれています。こうなると折角上昇してきた木材自給率が低下するかもしれません。これを阻止する為にも今から国産ユーカリ合板の製造方法を確立し、国産ユーカリで合板を製造する準備をしておく必要があります。今からだとユーカリくらい短伐期の物で代用するしかありません。

となると、林業の現場では一番玉を合板用、二番玉を製紙用、それ以外の枝葉も含めて金属、化学、木質バイオマス発電用にするのがよいのではないかと思います。そうすれば、基本的に木材運搬トラックは2m材と山土場でチップ化したチップ材だけ運べればよいので、2mのショートレンジトレーラーと2mショートレンジ箱車トレーラーを開発し、複数連結させて狭くてヘアピンカーブの多い林道や林業専用道を走らせるというアイデアも浮かびます。トレーラーですので空のトレーラーを山土場に置いておき、フォワーダーで直接積み込めば輸送コストも削減できるでしょう。

④広葉樹

広葉樹は主に天然林(人工林以外という意味)から切り出されますが、成長が遅く、なかなか良材が少ないことから広葉樹も人工林のように植林するというアイデアもありますし、実験もされています。例えば、早生樹のセンダン、チャンチン、ユリノキ、などを植えて積極的に活用する事で国産材比率を上げるということもできるでしょう。特にユリノキは比較的柔らかく狂いも少ないので建築、家具、木工製品に使われるようです。また、花が咲き大量の蜜を分泌することから養蜂業での活用も期待できます。

また、広葉樹の価値を上げるという視点も忘れてはいけません。森林所有者の視点だと杉や檜よりも儲からないとチャレンジする意味が無いからです。

第二回のコラムでも少し触れましたが、私が住んでいる飛騨市では「広葉樹のまちづくり」という運動が飛騨市役所を中心に行われおり、直近5年で地元産の広葉樹の製材量が2倍になり休止していた製材所が復活しました。

この中で地元産広葉樹を積極的に活用している例を上げておきます。

(ケース1)田中建築

無垢の家にこだわった建築をされています。その中で木造建築のデザイン性を活かしたい所やワンポイント面白い建築にしたい部分に広葉樹を活用されています。例えば、階段、パソコン用のテーブル、本棚、飾り棚、など施主のこだわりなども聞きながら広葉樹を活用されています。

また、材を余す事無く活用する為に空いた時間で眼鏡フォルダー、コースター、まな板、なども作られており、近くの道の駅でも販売されています。

出典:田中建築ホームページ

(ケース2)株式会社 飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)

家具や木工製品をデザイナーと一緒に制作している会社です。

下記、ヒダクマのホームページに掲載されています。

このように今まではチップにしかならない小径木がそのままテーブルの脚に使われています。また、二又や三又など製材不能な材も有効活用されています。デザイン×地元の広葉樹で新しい価値を創造しており、顧客には大企業も名を連ねています。

どうしても活用の難しい端材も1,000円/kgで販売しており、トンベースなら1,000,000円になります。余す事無く高い価格で販売するという高付加価値ビジネスになっています。

このように杉、檜に偏った林業から本来必要(海外に流れている外材をリプレイスするという意味での)な樹種を平等に扱った政策、林業が必要ですし、関連産業との連携も必要でしょう。

今後、私が推奨したいのは杉、檜の他にご紹介したコウヨウザン、ユーカリ、早生広葉樹です。

林業政策の転換を!

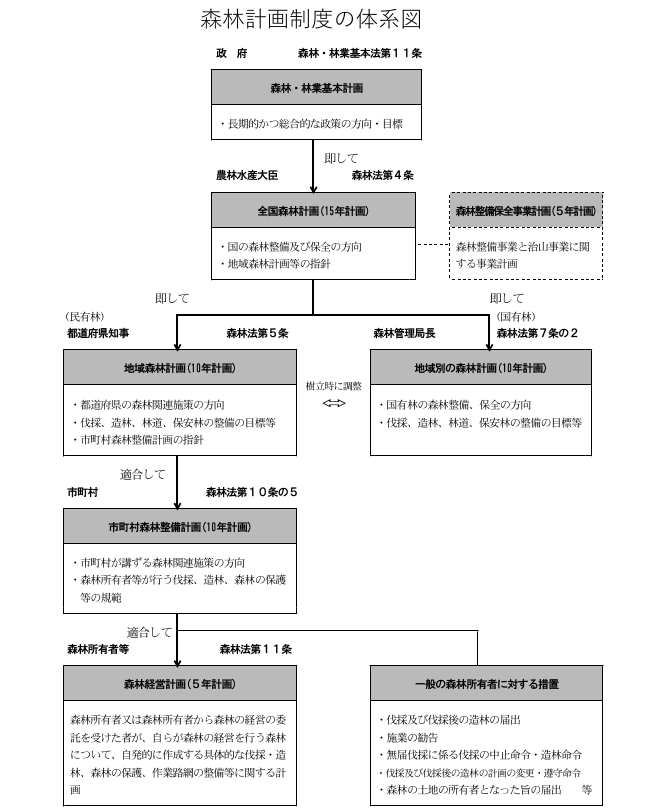

下記、皆さんもご存知かと思いますが、下記は林野庁の森林計画制度の体系です。

このような昔の共産主義国家の様なことが今でも日本で行われているのは驚きです。私は初めてこの図を見た時、ゾッとしました。

私はこれを逆転させてはどうかと思います。地域によって特色のある林業や木材産業を各地域で考えてもらい、それを市町村→都道府県→国へととりまとめていくのです。予算はどうしても国→都道府県→市町村になってしまいますが、具体的に何をするのかは権限移譲した方が良いと思います。

林業を自立した産業にするには顧客、マーケットを見てビジネスをするようにすべきですし、できれば補助金に頼らない林業を模索していくべきだと考えます。(具体的には別のコラムで紹介します)

飛騨市で広葉樹のまちづくりが具現化したのも市町村で自由に使える森林環境譲与税があった事と林業、木材産業の各企業経営者が一緒に議論したから、このような新しい取組ができたのです。(田中建築さんは前からやってましたが)

具体的な取組は国で吸い上げ事例共有していけば良いと思います。

それよりも国でやって欲しいのは林業や木材産業の生産性を上げる技術開発や他産業(例えば、本コラムにあるような金属、化学、発電産業)との連携スキームの構築です。

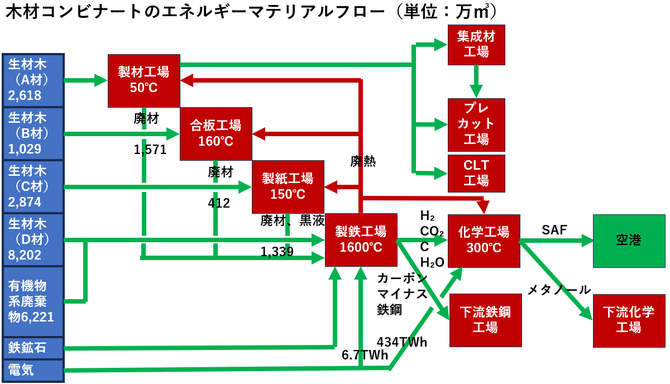

例えば、日本全国に2,500ヶ所の木材コンビナートを作り、コンビナートへあらゆる材を持っていけば自動仕分け、製材、合板、製紙、化学工場がそれぞれの材を受け取り、製材、合板、製紙の木屑や黒液は化学産業で使ってもらえばいいのではないかと思います。

材のカスケード利用、材に含まれる水分のカスケード利用、熱のカスケード利用、などを組み合わせればかなり効率的なコンビナートができるのではないかと考えます。

(注意、補足)現状では、日本製鉄やJFEスチールの方とお話ししましたが高炉製鉄はここには含めない方が良いと考えています。

以上、ご関心あれば下記までご連絡下さい。

宮本義昭:メールアドレス:ym00876216@gmail.com

(過去のコラム)

第一回:人手不足対策、地域の空き家問題対策、リフォーム事業拡大

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第1回 - 日本木材青壮年団体連合会

・海外人材紹介と定着サービス:フューチャーデザインラボ社のご紹介

第二回:少子化問題と木材産業の成長

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第2回 - 日本木材青壮年団体連合会

・中堅中小企業の売上利益拡大を支援:Revitalize社のご紹介

第三回:リプレイス大作戦その1~石炭の代替

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第3回 - 日本木材青壮年団体連合会

・林業コンサルティング会社:KOSO社のご紹介

(所属企業、団体)

株式会社バルステクノロジー 代表取締役社長

兼 株式会社KOSO アドバイザー

兼 日本木材青壮年団体連合会 広報委員会アドバイザー

兼 株式会社Revitalize アドバイザー

兼 株式会社Dione アドバイザー

東京科学大学(旧東京工業大学)基金特別会員

プラチナ構想ネットワーク 法人会員

先進EP研究会 会員

Asagiラボ 賛助会員

東海バイオコミュニティ 法人会員

林野庁 森ハブ・プラットフォーム会員

東京丸の内イノベーションプラットフォーム林業分科会

蔵前バイオエネルギー 正会員

(拙著:代表作)

コメントをお書きください