生産性向上~林業 育林コストの大幅な削減

・はじめに:生産性向上が必須の林業

前回まででリプレイス戦略、つまり、現在木材以外の素材で製造されていた製品を木材にリプレイスすることで木材業界の成長戦略となり得ることをご紹介してきました。

外材、地球温暖化対策やエネルギー安全保障にも寄与する化石燃料、食料で最も輸入量が多い飼料用とうもろこし、鉄鋼製品、コンクリート、ガラスなど様々な素材が木材にリプレイスさせる事ができる技術の開発が世界中で進展しています。

こうした素材をリプレイスしようとすると現在の木材生産量を5倍程度に増やさないといけません。成長はいいのですが、あまりにも現在の日本林業とはかけ離れた木材量となってしまいます。

しかしながら、海外と比較すると本当に不可能でしょうか?日本と同様に急峻な林地で林業を行っているニュージーランド(平地もありますが、基幹産業の畜産業に使われています)林業と比較すると決して不可能ではないことがわかります。(以下、ニュージーランドをNZと略記します)

2020年度の数字ではありますが、

日本林業 NZ林業

① 林業従事者数(人) 43,710 7,350

② 木材生産量(万㎥) 3,115 3,291

③ 生産性(㎥/人年) 713 4,478

④ 再造林率(%) 約30 100以上(新規造林地増加中)

⑤ 人工林面積(万㎢) 11.2 2.0

⑥ 死亡災害率(人/百万㎥素材生産) 1.16 0.21

⑦ 平均年収(万円) 300 1,000

上記のようにNZ林業は日本の6.3倍もの生産性を出しています。また、日本は再造林率が低く、NZは造林面積を増やしているので、実質は10倍以上も生産性だと見る事もできます。

このような低い労働生産性は平均年収にも関わります。

今後、日本の林業が持続可能とするには生産性向上は必須です。このままでは若い人や若い人の親御さんも日本の林業をしたくない、させたくない、と思うでしょう。

林業従事者の採用を困難にしているのは生産性が低く年収が低いということだけでなく労働災害が多いこと、とりわけ労働死亡災害率も極めて大きいことなのです。

では何故こんなに生産性が低いのでしょうか?生産性が低い理由はいくつかありますが、今回は「手間かけすぎ育林コスト」について取り上げます。

・日本とNZの育林コスト比較

日本林業 NZ林業

① 植林本数(本/ha) 3,000 800

② 標準伐期(年) 50 30

③ 地拵え(万円/ha) 36 0

④ 苗木代(万円/ha) 44 3.6

⑤ 植栽(万円/ha) 32 1.7

⑥ 下刈(万円/ha) 89 1.1

⑦ 獣害防護柵(万円/ha) 75 0

⑧ 枝打ち・保育間伐・間伐(万円/ha) 71 13.1

⑨ ③~⑧の合計 347 19.5

*1NZドル=90円で換算

(出典)京都大学大学院農学研究科森林科学専攻 立花敏教授資料

ここで、植栽や下刈、などこんなに安価にできるわけがないと思われるでしょう。しかし、これは平均値であり、作業自体やっていない施業地も多くあることから安くみえてしまいます。

一例ですが同じく立花先生の資料から

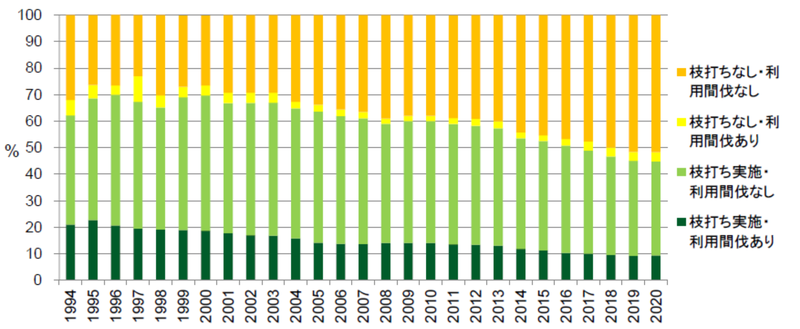

このように枝打ちも間伐もしていない森林が増えています。

例えば、400㎥/haの森林で立木価格が4,000円とすれば、売上は160万円/haとなりますが、育林コストが前述のように347万円/haでは補助金無しで林業経営は全く成り立たないわけです。それと比べてNZ林業はかなり儲かります。したがって、昨今では基幹産業である畜産業の平地の牧草地を人工林に転換する動きもあるようです。

また、昨今では主伐再造林の号令の元、皆伐したら造林しなくてはいけないという事がルール化されている地域が増えてきました。私の集落では、補助金をもらってまで主伐再造林をすべきではない!との意見で、主伐をやらないと決めてしまった集落もあります。

私の住んでいる地域では補助金をもらうこと=悪、とか、恥ずかしい事であるというイメージがあり、補助金をもらわないと成り立たないような事業をやるのは困難な地域です。

・日本林業の育林コストを下げてみる

ようやく日本でも単位面積当たりの植栽本数を減らすことが認められるようになりましたが、都道府県によって異なりますが、最低でも1,000本/haという植栽本数の下限値設定が多いようです。

ニュージーランドでは現在標準植栽本数が800本ですが、600本に減らすという事も検討されているようです。

日本でもこの程度に植栽本数を減少させて、コストを下げ、再造林率をアップさせ、供給木材量を増やす必要があります。また、伐期の短縮も見込めます。世界の温帯地域で30年を超える伐期設定している国はありません。日本林業はガラパゴスなのです。

更に地拵えすると過乾燥を招くのでやらない、植栽本数を減らすので間伐をやらない、コンテナ大苗を植える事で下刈りや獣害対策をやらない、枝打ちもしない、ただし、コンテナ大苗は獣害の忌避剤を散布、施肥、バイオスティミュラントの施用などで1,000円/本とコストを増加させます、など考慮すると下記になります。

日本林業 NZ林業

① 植林本数(本/ha) 600 800

② 標準伐期(年) 30 30

③ 地拵え(万円/ha) 0 0

④ 苗木代(万円/ha) 60 3.6

⑤ 植栽(万円/ha) 6.4 1.7

⑥ 下刈(万円/ha) 0 1.1

⑦ 獣害防護柵(万円/ha) 0 0

⑧ 枝打ち・保育間伐・間伐(万円/ha) 0 13.1

⑨ ③~⑧の合計 66.4 19.5

このように大幅に削減することが可能です。

ここまで削減できれば、補助金に頼らないで育林することができます。そうなれば、補助金関連の事務経費も削減されますし、審査や検査をする役所の事務経費も下げる事ができるでしょう。

・更なる育林コスト削減の為に

ここまで削減できると残りは苗木代と植栽コストです。

日本の政策は補助金を配るとか減税するとか、よく話題になっていますが、こんな事をして日本の持続的な成長になるのか?疑問です。

私の住んでいる飛騨市の市長も「こんなものは政策でも何でもない」と怒りをあらわにされています。結局政治家が目先の金で票を買っているのは明らかでしょう。

こんな事に国民から集めた税金を使うのではなく、コンテナ大苗の製造工場を日本全国に設置するとか、そこに供給する肥料、忌避剤、バイオスティミュラント工場、などを整備してはどうでしょうか?

大量に同じ設備で全国展開することで安価な量産型工場を作り、コストを下げて、苗木代を大幅に減らします。

また苗木の更なる生産コストと苗木生産期間の短縮のアイデアとしては下水処理場の有効活用があげられるでしょう。

既に農業肥料で下水汚泥や下水処理水の農業活用は進んでいますが。風評被害の可能性(下水で農作物を作っている事に抵抗感がある)もあり、二の足を踏んでいる自治体も多いと聞いています。

であるならば林業の苗木生産の肥料、液肥、そして、下水処理で発生する二酸化炭素を苗木に与えて、コスト削減、生育期間の大幅な短縮も可能でしょう。

植栽コストに関してですが、これは苗木の運搬、山土場から施業地への運搬、施業地から植栽地への運搬(作業道から実際の植栽場所)、穿孔作業と植付をどのようにコスト削減をはかっていくかです。

苗木の運搬に関してはコンテナ大苗のコンテナと輸送用コンテナが一体化したような容器兼輸送用コンテナを作り、木材運搬トラックの行きの何も積んでいない荷台に簡単に詰めるようにすればよいと思います。

また山土場から施業地への運搬は山土場から帰りの空のフォワーダに積めば良いかと思います。

施業地から植栽地への運搬は施業地が道下で緩傾斜地なら重機で、施業地が道下で緩傾斜地でない場合、または、施業地が道上の場合はドローンや架線系システムを使う事を検討する必要があるでしょう。

穿孔作業と植付は既に開発済みの機械がありますが、やはり、上記と同様に施業地が道下で緩傾斜地でない場合、または、施業地が道上の場合は人手でやるか、新たな機械を開発するしかありません。

現在今回ご紹介した育林コスト削減のアイデアは部分的には各林業事業体で行われていますが、網羅的な実験はKOSO社で行っています。

・林業の安全性と更なる生産性向上の為に

NZ林業ではポリシーが明確で、「地面に立つな!重機に乗れ!」、「手で木材に触るな!」など安全に関する原則が言語化されています。

日本でもこれを実現し、頻繁に発生する労働災害を減らす為には(私の身近で4人もの人が林業施業中に亡くなっています。全て岐阜県飛騨地方の方です。)、道下の施業地の為に林業を行うように原理原則の明確化と林業専用道、作業道の整備が必要です。

育林に関する補助金は大幅に削減し、コンテナ大苗と原材料工場の拡充や林業専用道、作業道整備に補助金をシフトしてはどうでしょうか?

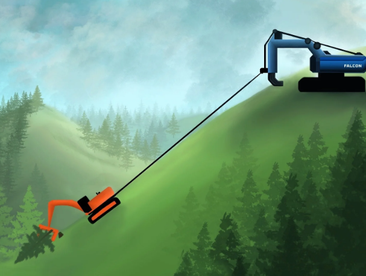

それに加えて急傾斜地でも林業が可能なウインチアシストシステム(テザーシステム)の開発も必要でしょう。

ウインチアシストシステム

・ニュージーランドの林業機械は50度の傾斜まで施業可能。

・日本では今頃30度の傾斜まで施業可能な林業機械が開発されているが・・・。

また、外材のリプレイスのところでも述べた超短伐期のユーカリ(伐期10~15年)、コウヨウザン(伐期25~30年)なども植栽することで木材産出量の増加、外材のリプレイス、化石燃料のリプレイスを実現していく必要があります。

・最後に

今回は林業の生産性向上、育林コスト削減について書いてみました。日本の育林は手間をかけ過ぎだと昔から指摘されてきましたが、ようやく林野庁も方針を転換し、低コスト造林の推進を明言するようになりました。また、単位面積当たりの植栽本数の削減規制緩和も実施してきました。

しかしながらまだまだ不十分であり、育林関連の補助金を撤廃し、苗木生産や林業専用道や作業道への補助金シフトが必要でしょう。

育林コストとそこに掛かる林業従事者のマンパワーを素材生産や再造林にシフトし、木材生産量を大幅に増やし、外材、化石燃料、食料、鉄鋼製品、コンクリート、ガラス、などの素材をリプレイスすることが重要であると考えます。

バラマキは一時的な効果しかありません。投資こそが今日本に求められてるものであり、官民協力して日本の木材産業を成長産業に転換していきたいですね。

以上、ご関心あれば下記までご連絡下さい。

宮本義昭:メールアドレス:ym00876216@gmail.com

(過去のコラム)

第一回:人手不足対策、地域の空き家問題対策、リフォーム事業拡大

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第1回 - 日本木材青壮年団体連合会

・海外人材紹介と定着サービス:フューチャーデザインラボ社のご紹介

第二回:少子化問題と木材産業の成長

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第2回 - 日本木材青壮年団体連合会

・中堅中小企業の売上利益拡大を支援:Revitalize社のご紹介

第三回:リプレイス大作戦その1~石炭の代替

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第3回 - 日本木材青壮年団体連合会

・林業コンサルティング会社:KOSO社のご紹介

第四回:リプレイス大作戦その2~外材の代替

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第4回 - 日本木材青壮年団体連合会

第五回:リプレイス大作戦その3~天然ガスと石油の代替

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第5回 - 日本木材青壮年団体連合会

第六回:リプレイス大作戦その4~外材、化石燃料以外の代替

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第6回 - 日本木材青壮年団体連合会

(所属企業、団体)

株式会社バルステクノロジー 代表取締役社長

兼 株式会社KOSO アドバイザー

兼 日本木材青壮年団体連合会 広報委員会アドバイザー

兼 株式会社Revitalize アドバイザー

兼 株式会社Dione アドバイザー

東京科学大学(旧東京工業大学)基金特別会員

プラチナ構想ネットワーク 法人会員

先進EP研究会 会員

Asagiラボ 賛助会員

東海バイオコミュニティ 法人会員

林野庁 森ハブ・プラットフォーム会員

東京丸の内イノベーションプラットフォーム林業分科会

蔵前バイオエネルギー 正会員

(拙著:代表作)

コメントをお書きください