<マスティンバーって何?>

こんにちは。令和7年度の日本木材青壮年団体連合会(日本木青連)で会長を務めております、長谷川泰治です。会長コラム「木力NOTE ―木で未来をつくる人たちへ」も、今回で第2回となりました。

この「ウッディレター」は、今年からついに会員以外の皆さまにもお届けできるようになり、木材業界の外にも木の魅力を広く発信していく新たな取り組みとしてスタートしました。

「言い出しっぺが自ら動く」をモットーに、しばらくの間は私がコラムを担当させていただきます。どうぞお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

さて今回は、自社の取り組みもご紹介しつつ、「マスティンバー(Mass Timber)」について、少しお話させてください。

<代表的なマスティンバーCLT>

最近、木材業界で注目されているのが「木造ビル」。これまでビルといえば鉄骨や鉄筋コンクリートが当たり前でしたが、ここ数年、世界的な環境意識の高まりとともに、木造ビルが立ち並ぶ「都市の木造化」が現実味を帯びてきています。

木材は、適切に植えて育てて使う——というサイクルを回せば、50〜80年ほどで再び資源として活用できる「循環型」の素材です。しかも木造建築が進むことで、木が吸収した炭素を都市の中に“貯蔵”でき、カーボンニュートラルの実現にも大きく貢献します。この炭素貯蔵の効果は、「都市に森をつくる」という表現でも語られ、木材利用の価値をわかりやすく示しています。

<木材は循環型資源。適切に植えて育てて使うサイクル>

この「都市の木造化」を支えるのが、「マスティンバー(Mass Timber)」と呼ばれる木質構造材です。名前の通り、“Mass=大きなかたまり”、“Timber=木材”。つまり、「大きなかたまりの木材」というわけです。といっても、巨大な丸太をそのまま使うわけではなく、複数の板材や角材を組み合わせて、大きくて強靭な構造材をつくる技術を指します。これがあるからこそ、従来の木材では難しかった木造高層建築などが可能になってきました。

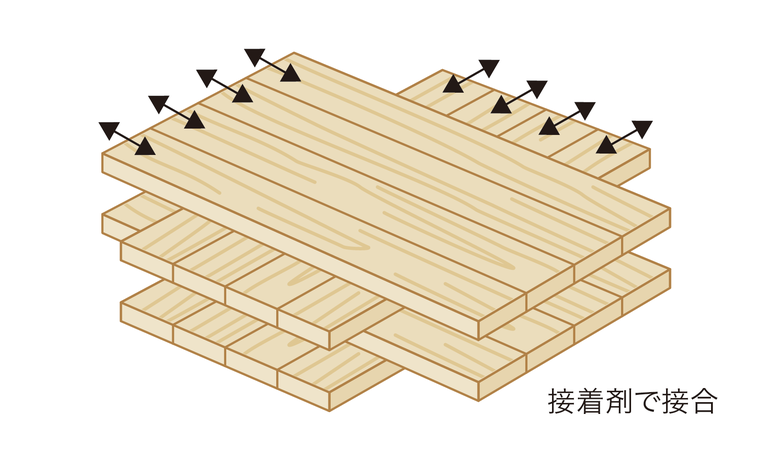

マスティンバーの代表格といえば、「CLT(Cross Laminated Timber)」。板材を繊維方向が交差するように重ねて接着した、大型のパネル構造材です。ヨーロッパを中心に発展し、今では日本や北米でも活用が進んでいます。特に欧州では、CLTを使った木造ビルの実例が近年ますます増えており、都市の木造化を象徴する存在となりつつあります。

<CLT(Cross Laminated Timber)>

マスティンバーには、ほかにも大断面集成材や大断面LVL(単板積層材)など、多様な種類があります。ちなみに、大阪万博の大屋根リングは、柱や梁に大断面集成材をさらに束ねたマスティンバーを用いて貫構法で組み上げ、床(デッキ面)にはCLTを敷き詰めて作られています。

<大阪万博 大屋根リング>

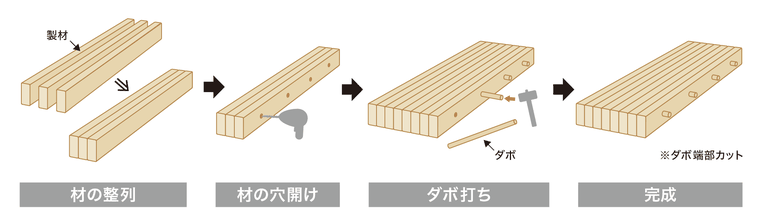

ここで、私が社長を務める長谷川萬治商店が開発を進めているマスティンバーの一つ、「DLT(Dowel Laminated Timber)」についてもご紹介させてください。DLTの最大の特徴は、接着剤を一切使わず、木のダボ(棒)だけで板をつなぐという、極めてシンプルで“木らしい”構造であることです。スイスのローザンヌ工科大学でナッテラー教授が考案した技術にルーツがあり、現在ではドイツやスイスの山間部を中心に、小規模な製材工場や工務店などが地域密着型で活用しています。DLTの面白いところは、節や丸みのある「B材」や「ハネ材」といった個性的な材を活かせる点です。それらを“味”としてデザインに取り入れることで、魅力的な面材として活用できます。皮付きのまま使用することも可能で、インテリアとしても個性が際立ちます。さらに、他のマスティンバー製品の製造過程で生じた端材や規格外の板材をDLTとして再活用することで、歩留まりが向上し、炭素固定量も増加します。環境に優しく、木材産業全体にとってもメリットの多い取り組みです。“マスティンバーらしくないマスティンバー”かもしれませんが、全体最適を考えれば、非常に重要な存在だと私は思っています。

<DLT(Dowel Laminated Timber)の作り方>

木を通じてカーボンニュートラルな社会づくりに貢献するには、マスティンバーの利用拡大が不可欠です。CLTや大断面集成材、そしてDLTなどのマスティンバーを、用途に応じて適材適所で使い分けることで、木の可能性はまだまだ広がっていきます。

コメントをお書きください

吉田伸 (火曜日, 15 7月 2025 10:09)

CLTの分かりやすい解説ありがとうございます。また、恥ずかしながらDLT初めて知りました。昔、ラオスの取引先がデッキ材で似たような物を作っていました(接着剤で固めていたのと精度等でも比べ物にならないものと思いますが)が、こういった発想っというのは今後も必要になっていくのでしょうね。本当に勉強になります。

長谷川泰治 (金曜日, 08 8月 2025 15:09)

吉田さん、ありがとうございます。是非、また情報共有していきましょう。よろしくお願いいたします。