第8回 木の多様性について 「樹木とは何か」編

こんにちは。日本木材青壮年団体連合会(日本木青連)会長の長谷川泰治です。会長コラム「木力NOTE」第8回は、我々木材業が扱う樹木について、多様性という側面から触れてみたいと思います。

日本木青連では、連合会として多くの会員が同じ方向を向いて活動できるように、毎年「会長所信」と、それに基づいたスローガンを掲げています。私が会長を務める令和7年度のスローガンを「木力 木の力が世界を変える」としました。木の力、木力(もくりょく)を多くの人に伝えていくため、さまざまな活動を展開しています。

<令和7年度 スローガン『木力』>

木の力と言えば、木材業界の方々はそれぞれに多くの魅力や可能性を思い浮かべることでしょう。それほど木には多くの力が秘められています。今回取り上げたい木力は、樹木が持つ多様性です。木には実に多くの種類があり、それぞれから特徴ある木材が生み出されています。本コラムでは、その樹木の成り立ちと特性を、少し学術的な視点も交えてご紹介します。なお、以下の内容は、日本木材学会編集の書籍『「木の時代」は甦る』を参考にしています。

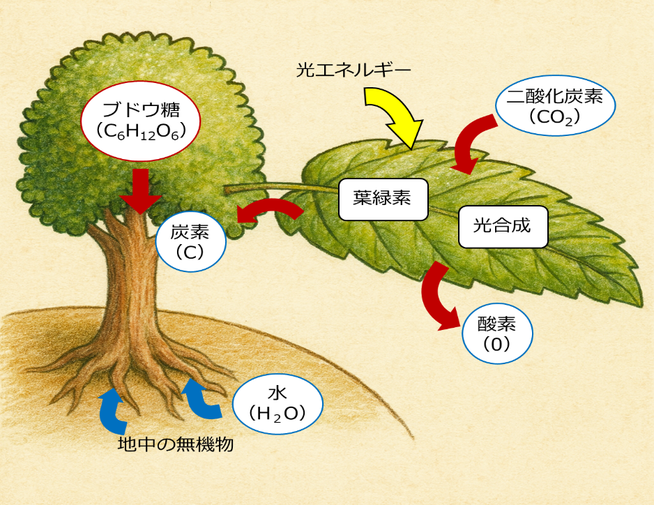

樹木とは一体どのような存在でしょうか。草本植物(草)とは異なり、木は冬になっても幹が枯れることなく長い年月を生き続ける「超多年生植物」であり、数十年から数百年、さらには千年以上も生きるものもあります。木は幹の先端から上に伸びるだけでなく、幹の内部にある形成層と呼ばれる部分で細胞分裂を繰り返すことで横にも広がり、太く強い幹をつくります。樹木の姿を外から見ると、葉や枝の集まる樹冠、それを支える幹、そして地中に伸びる根に分けられます。葉は太陽の光を受けて光合成を行い、二酸化炭素と水からブドウ糖をつくります。つくられたブドウ糖は、水に溶けやすいショ糖に姿を変えて幹や枝、根へと運ばれます。そこで、根が吸い上げた水分や無機養分(窒素やカリウムなど)と合わさり、木の成長に使われます。幹の内部では、運ばれてきた糖を材料にしてセルロースやリグニンといった物質が合成され、細胞の壁が厚く強くなります。形成層と呼ばれる部分で新しい細胞が次々につくられ、それらが積み重なることで幹は長く太くなり、やがて木材が形づくられていきます。こうしてできた木材は地球上で最も豊富な有機資源のひとつであり、私たちは古くから木材を利用し暮らしを支えてきました。

<樹木は光合成と地中の養分から形成層を作っていく>

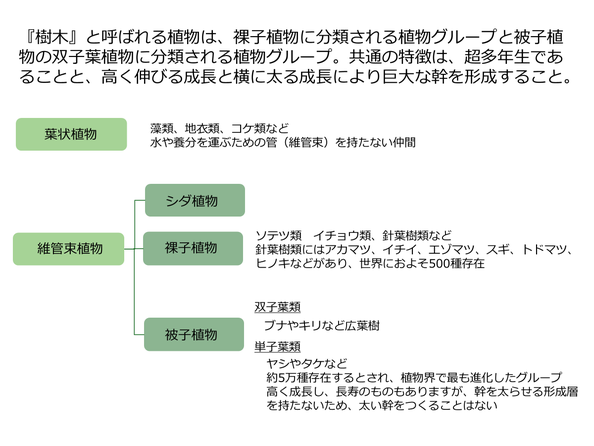

樹木の生い立ちをたどってみましょう。植物は大きく二つのグループに分けられます。一つは「葉状植物」と呼ばれる原始的な植物で、水や養分を運ぶための管(維管束)を持たない仲間です。藻類や地衣類、コケ類などがこれにあたります。もう一つは「維管束植物」と呼ばれるグループで、体の中に水や養分を運ぶ管が発達しており、これにはシダ植物、裸子植物(ソテツやイチョウ、スギ、マツなど)、被子植物(ブナやナラ、カツラなど)が含まれます。植物が初めて陸上に現れたのは、化石の研究からおよそ4億5000万年前のシルル紀だと考えられています。その最初の陸上植物は、淡水に生息していた藻の仲間から進化した小さな葉状植物だったとされています。こうして陸に進出した植物は、その後さらに進化を重ね、約5000万年後のシルル紀末からデボン紀にかけて、維管束を持つ植物が姿を現しました。維管束を獲得したことで、植物は栄養や水を効率よく体全体に行き渡らせることができるようになり、大きく発展していったのです。

裸子植物には、ソテツ類やイチョウ類、針葉樹類などが含まれます。これらは形成層を持っているので幹を太らせることができます。針葉樹類にはアカマツ、イチイ、エゾマツ、スギ、トドマツ、ヒノキなどがあり、世界におよそ500種存在していて、裸子植物の大半を占めています。針葉樹類から得られる木材は針葉樹材と呼ばれ、軽く加工がしやすいため建築材などとして広く利用されてきました。イチョウも幹を太らせる成長をするため、木材の性質が針葉樹に近く、通常は針葉樹材の仲間に入れられています。

一方、被子植物は裸子植物よりも進化したグループと考えられており、現在世界に25万種以上が存在します。被子植物は、子葉が2枚の双子葉類と、子葉が1枚の単子葉類の2つに分かれます。双子葉類にはアオダモ、カツラ、キリ、シラカバ、スダジイ、トチノキ、ハリギリ、ブナ、ホオノキ、ミズナラ、ヤチダモなどがあり、これらは一般に広葉樹と呼ばれます。

単子葉類は約5万種存在するとされ、植物界で最も進化したグループといわれています。この仲間にはヤシやタケが含まれます。ヤシやタケは高く成長し、長寿のものもありますが、幹を太らせる形成層を持たないため、太い幹をつくることはできません。たとえばタケは驚くほど早く伸びますが、一度できた茎がさらに太くなることはなく、木材も生産しません。ヤシも同じで、背が高くても木材をつくることができないため、見た目は木に似ていますが樹木には分類されません。

<樹木は遺伝学的には大きく離れたグループにより構成されています>

樹木と呼ばれる植物は、裸子植物に分類される植物グループと被子植物の双子葉植物に分類される植物グループという、遺伝学的には大きく離れたグループにより構成されていますが、お互いの共通の特徴は、超多年生であることと、高く伸びる成長と横に太る成長により巨大な幹を形成することです。樹木は「長寿」、「高く上に伸びる」、「横に太る」が生き残るための戦略となったわけですが、そのおかげで、私たちが活用できる木材が生まれ、建築や道具、紙や燃料などあらゆる形で利用し、文明を築き、豊かな生活を可能にしてきたのです。木は長い進化の歴史の中で多様性を育み、今も私たちの暮らしを支えています。その豊かな力を未来へと受け継ぎ、広く社会に伝えていくことこそ、私たち木材業界の使命であり、令和7年度日本木青連が掲げる「木力 木の力が世界を変える」というスローガンの実践につながります。

<富士宮の日本木青連の山。裸子植物に分類される針葉樹ヒノキの森>

(参考文献:一般社団法人日本木材学会編集 『「木の時代」は甦る 未来への道標』)

コメントをお書きください