木木場の魂を伝える技 ―「角乗り」から学ぶ文化と誇り

こんにちは。日本木青連・令和7年度の総務委員長を務めております、宮田昌幸です。神奈川県川崎市で、堀内木材株式会社という会社を経営しています。

木材業界の中では最も一般消費者に近い立ち位置にある、いわゆる“街の材木屋”として、木材だけでなく多様な建築資材を扱いながら、お客様のニーズに細やかに対応しています。

令和7年度の日本木青連では、総務委員会の委員長として活動しています。総務委員会の主な業務は、会議の準備・運営、庶務全般、会員情報の管理、議事録の作成、文書や帳簿類の管理など多岐にわたり、会の運営を下支えする役割を担っています。

今回は、総務委員会が担当した講演会のひとつ、「伝統芸能『木場の角乗』の継承」についてレポートをお届けします。令和7年7月12日(土)、新木場の木材会館で開催されたこの講演会は、木場の材木屋である長谷川会長の「せっかく木場に来てもらうのだから、かつて“木の街”だったことを感じてもらいたい」という想いから企画されました。

今の木場・新木場にはビルやマンションが立ち並び、木材の街だった面影はほとんどありません。でもかつては、全国から筏で木材が集まり、川には丸太や角材が浮かび、木と水と人の営みが交わる場でした。古くからある木材業は、歴史の中で生きていると実感できる機会が豊富にあり、先祖を敬い仕事をすることはとても大事なことだと考えています。

講師にお迎えしたのは、林野庁木材産業課長の福田淳さん。ただしこの日は、林野庁職員としてではなく「東京木場角乗保存会」の一員として、角乗りへの情熱をたっぷり語ってくださいました。なんと福田さんは、若い頃に木場の官舎で暮らしていた際、角乗りに出会い、入会。今では後進を指導する立場にまでなられたそうです。

<角乗り保存会の半纏で登場した福田様>

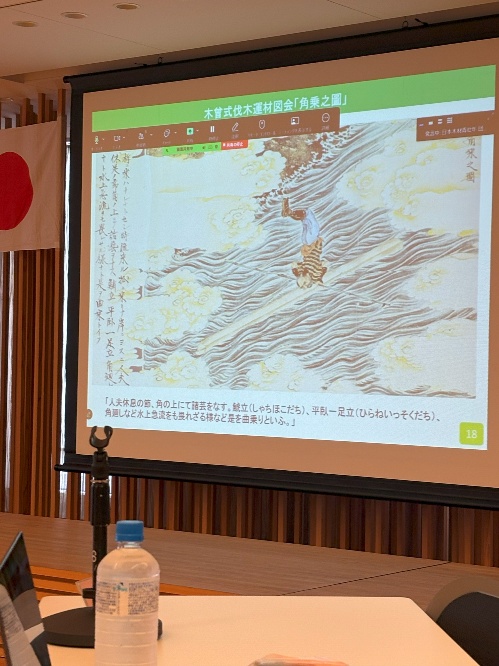

角乗りとは、水に浮かべた角材の上でバランスを取りながら技を披露する、江戸時代から伝わる伝統芸。話を聞くうちに、それがただの“芸”ではなく、川の上で木材を扱っていた「川並(かわなみ)」たちが命をかけて磨き上げた“技術”であり“誇り”であることに気づかされました。

<角乗りの歴史をわかりやく解説いただきました>

特に印象に残ったのは、角材の三角の角に立つという高度な技の話。足の裏だけで微細な動きを捉え、全身でバランスを取る――その極意を聞いて、会場は一瞬にして緊張感に包まれました。ご本人が肋骨を折ったというリアルな経験談が、それをさらに引き立てていました。

ただ角乗りは、危険な芸ではなく、日本文化の「見立て」の美意識が息づくものということも福田様のお話しからよく理解でできました。日常の所作が芸となり、文化となり、伝承されていく――。木と水と人が織りなす営みの中で自然と生まれたその流れに、私は強く心を打たれました。

講演後の会場には、静かな余韻が漂っていました。参加者一人ひとりが、「良い話を聞いたな」と感じていたように思います。私自身も司会進行を忘れて、ひとりの聞き手としてお話にのめり込んでしまいました。角乗りは、静かに、でも確かに心に残る“木場の魂”。次の機会には、ぜひ多くの仲間にもこの文化に触れてほしいと願っています。

<角乗りを披露している福田様ご自身の動画を交えて解説>

<オンラインでもたくさんの会員にご参加いただきました>

コメントをお書きください