リプレイス大作戦その1~石炭の代替

・はじめに「海外流出マネーを地方に取り戻す!」

私は第一回目のコラムで「地方創生」をやりたい、と書きました。一般的に地方創生といえば、地元の特産品を売り込んでいく、地元の風光明媚は風景、美味しい食材をアピールし、観光業を盛んにしていくといった手法が取られると思います。それはそれで正しい事だとは思いますが、残念ながら日本の飲食、観光業は一人当たりGDPが最も低い産業なのです。こんな事ばかりしていては地方に仕事はできるかもしれませんが、どんどん貧しくなっていってしまいます。(第二回コラムに書いた「年収が少ないと結婚率が少ない」法則によると少子化でいずれ地方は滅亡します)

そこで、私の考える地方創生はズバリ、「海外に流出しているマネーを地方に取り戻す!」ということです。例えば、2022年度の財務統計を細かく見ていって集計したことがあるのですが、①化石燃料とその製品(炭酸ガス、ナフサ、メタノール、LPガス、・・・)代金は年間35兆円!こんな多額なマネーが海外に流出しています。②食料:年間10兆円、③木材と木製品:2.3兆円、つまり、合計で47.3兆円です。

日本政府から地方へ配られる地方交付税は年間18兆円ですから、化石燃料、食料、木材の海外流出マネーを地方に取り返すことができたなら地方交付税の2.6倍ものお金が地方に向かいます。そして、経済波及効果が3.1倍(再生可能エネルギーの場合、林業や木材産業はもっと経済波及効果は大きいと言われています)だとすれば、150兆円近い莫大な金額の地方経済効果がもたらされます。

かつて資源の無い日本は資源を輸入し、付加価値を付けて海外に輸出する事により外貨を獲得(加工貿易といいます)、莫大な貿易黒字を稼いで戦後復興、世界第二位の経済大国になりました。

しかし、それはもう昔の話しとなってしまいました。かつて、世界最長射程の巨大戦艦大和を造れた造船業、日本の稼ぎ頭だったテレビ、ノーベル賞も獲得したリチウムイオン電池、電子立国ニッポンと言われた半導体、日産が世界で初めて量産型電気自動車リーフを市場に投入しましたが、これも現在米国テスラ、中国BYDに遅れを取ってしまいました。しかもリーフは未だに蓄電池起因の電池火災は起こしていないのにこの有様です。燃料電池車もトヨタが世界初の量産型燃料電池車ミライを発売しましたが、現在は韓国の現代に出荷台数で負けています。

多くの基幹産業において日本企業の優位性は消滅してしまいました。これにより日本の貿易収支は赤字が常態化、金融やITで出遅れた日本はサービス収支も赤字が常態化、経常収支は黒字ですが、稼いだ外貨は再投資されてしまう為、日本にマネーは還流せず、みずほ銀行の唐鎌大輔氏はキャッシュフローベースの経常収支は赤字ではないか、と指摘されています。今後日本は何で外貨を稼げば良いのでしょうか?もはや日本の加工貿易ビジネスモデルは世界に通用しなくなってしまいました。

また、米国ではトランプ政権が誕生し、貿易収支で稼がせてもらう事もかなりやりにくくなってしまいました。日本は加工貿易に代わるビジネスモデルを再構築する必要があります。それが私の提唱している「海外流出マネーを地方に取り戻す」ビジネスモデルです。

こういうのが構造改革だと思うのですが、失われた35年でこうした案は聞いたことがありません。米国は関税で強権的に貿易収支改善に動いていますが、日本は技術、知恵、協力体制でこれら海外流出マネーを地方に取り戻していきたいですね。

47.3兆円もの輸入資材を国内資源で代替(リプレイス)するという壮大な構想ですので今回からは何回かに分けてご説明していきます。私はこれを「リプレイス大作戦」と呼んでおり今後多くの企業様と取り組めるよう頑張りたいと思っています。リプレイス大作戦のその1は「石炭の代替」です。多くの環境団体からも指摘があるように極めて温室効果が高く地球温暖化という観点からも石炭代替は求められていることです。

・石炭は何に使われているのか?

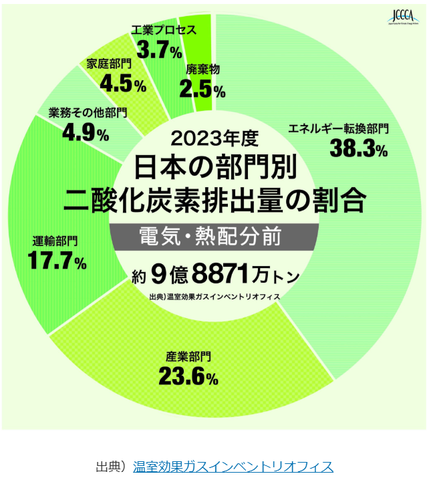

日本の部門別の二酸化炭素排出量はどうなっているのか見てみましょう。

最も多いのがエネルギー転換部門です。エネルギー転換部門とは発電事業、製油事業などが含まれます。発電事業の中で最も二酸化炭素排出量が多いのが「石炭火力発電」です。

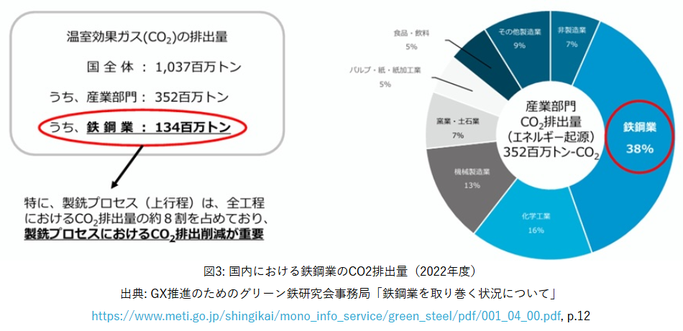

次に多いのが産業部門です。産業部門で二酸化炭素排出量が多いのが鉄鋼業です。

特に石炭を大量に使用する高炉製鉄業が最も多くなっています。

他に石炭を使う産業は、高炉製鉄以外の金属精錬事業。これは金属を硬くするために石炭コークスを混入させます。スクラップ鉄を原料にした電気炉製鉄、鋳物工場、その他非鉄金属産業で使われます。高炉製鉄以外では一部、木材や非可食植物由来のバイオコークス、廃プラスチックのような有機廃棄物が利用され始めています。

石炭火力に関しては発電や電力システムという観点で別途ご説明したいと思います。そこで詳述しますが、石炭火力は日本国内資源(再生可能エネルギーと蓄電システム)だけでリプレイス可能とだけ今回は記述しておきます。

・高炉製鉄=産業界最大の二酸化炭素排出産業

高炉製鉄とは高炉という炉内に投入した鉄鋼石(酸化鉄)を石炭の燃焼熱で高温にして、石炭コークス(石炭を蒸し焼きにして炭素重度を上げた石炭)で還元し、石炭コークスの一部を製品(鉄鋼製品)に溶け込ませることで鉄鋼製品を作る産業です。鉄鋼とは鉄と炭素の合金の様なものなのです。

高炉ではこのように石炭コークスが「昇温」(温度を上げて鉄を溶かすこと)、「還元」(鉄鉱石(酸化鉄)から酸素を奪う事)、「加炭」(溶鉄に炭素を添加すること)の3つの機能を持っていることに注意して下さい。

高炉製鉄の問題は昇温、還元、加炭全てにおいて石炭に依存している為、大量に石炭を使う事になっていることだと思います。

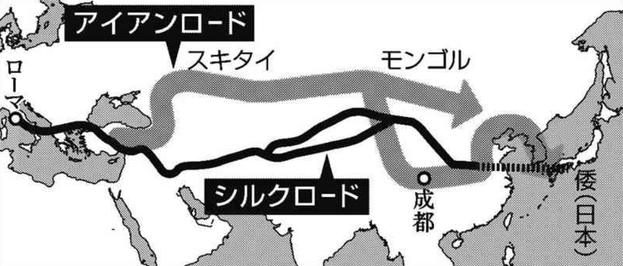

製鉄には200年程前までは木炭が使われていました。その技術の起源は紀元前17世紀、現在のトルコのアナトリア地方に存在していたヒッタイトで発明されました。大量に木材を消費し、次々と森林を破壊し、約2000年かけて日本に伝わりました。このヒッタイトから日本に伝わった経路はアイアンロードと言われています。シルクロードよりも歴史は古く、アイアンロード沿いの中央アジア諸国では未だに森林は回復せず不毛な地域になってしまいました。大面積の森林を壊滅させる、それくらい製鉄には多大なエネルギー、資源が必要なのです。

話しは脱線しますが、私の住む岐阜県飛騨地方には古事記や日本書紀と内容が若干違いますが詳しい口述伝承神話があります。その中には鉄が日本に伝わった話もあります。

古事記ではヤマタノオロチ伝説で有名ですが、飛騨地方の伝承はもっと現実的です。

「大陸からオロチョン族という民族が出雲地域に進出し、鉄を取って、武器を作り、乱暴狼藉を働いていたので当時の飛騨国王だったイザナギノミコト(妻のイザナミノミコトは出雲出身だった)に援助要請が来て、息子のスサノオを派遣した。そのスサノオはオロチョン族に酒を飲ませて寝ている時を襲い、製鉄技術と草薙剣を得た。」とあります。

真偽はともかく日本の天皇家が製鉄技術を得て、他の日本国内の国王から頭一つ抜き出たのは他の古代史研究でも確かなようです。おそらく三種の神器にもなっている草薙剣は製鉄技術という権力の象徴だったのでしょう。

飛騨高山の町中にはスサノオの義理の父であるアシナガ、義理の母であるテナガの像が鍛冶橋という製鉄業に関係の深そうな名前の橋に建立されています。

岐阜県高山市の鍛冶橋にあるアシナガの像

高炉製鉄へのバイオコークスの適用を研究されている産総研の鷹嘴先生にお話しを伺いました。現時点ではバイオコークスを高炉製鉄で使う事はできないとのことでした。高炉の中には層状に5cm程度の大きさの石炭コークスと鉄鉱石をミルフィーユの様に積み上げて着火します。石炭コークスは高温になっても型崩れせず適度な隙間がある状態を維持します。この隙間から発生したガスが上に抜け、融けた鉄が下に落ち、高炉製鉄が行われます。バイオコークスにはこの「硬さ」が不足しているそうです。隙間が粉々になったバイオコークスで塞がれてしまったら、高炉が内部閉塞を起こし、高炉が停止してしまうそうです。

現在、産総研や複数の大学で「硬い」バイオコークスの研究や開発は行われているもののまだまだ実現は先になりそうですし、現在の案を聞いていると経済的に成立しないのではないかと思います。また量も膨大で現在の木材生産量を3倍にしないと間に合わないので私の考えでは実現は難しい、もしくは、高炉を大幅に削減し、少ない高炉だけに適用するということしかないかな?と思っています。

むしろ、高炉製鉄は高炉ではなく、還元と加炭は水素と二酸化炭素で行い、昇温は電気で行う方式が良いと思いました。この予備還元&加炭電気炉製鉄は元川崎重工理事で1980年代から水素還元製鉄の特許を複数出されている堤水素研究所の堤香津雄さんという方が提案されています。

水素は電気による水電解で得ます。電気は電力卸市場価格が0.01円/kWhと最低価格の時間帯が太陽光発電の普及により多くなってきていますので、この時間帯の安価な電力を使えば良いでしょう。二酸化炭素は高炉の後工程の転炉工程(二次製錬)で副製品として得られます。転炉工程では不純物を除去する為に消石灰が必要なのですが、消石灰は石灰石を蒸し焼きにして作ります。この時大量に二酸化炭素が出ますのでこれを使えば良いと考えます。

したがって、高炉製鉄における石炭代替は日本で自給された再エネ電気と石灰石(日本で自給可能)で代替すればよいと考えます。再エネ電気の自給は別のコラムでご説明します。

・残る石炭代替

石炭火力も高炉製鉄も日本国内で自給できる再エネ電気と石灰石、石灰石を蒸し焼きにする時に発生する二酸化炭素で代替できるなら、それで話しは終わり、ということにはなりません。(確かに大玉ですが)。スクラップ鉄、鋳物工場、非鉄金属製錬工場、では加炭材として、その他産業用途としては例えば農業の土壌改良剤で炭は必要です。

一部で既にバイオ炭、バイオコークスが使用されていますが、コストの問題で大きく普及していません。その理由は歩留りの悪さです。

二酸化炭素も水蒸気も酸素も存在していない理想の状態で1000℃以上に加熱すると木質バイオマスは下記の様に熱分解します。

C₁₃₈H₂₀₀O₈₀(木質バイオマス)→58C+80CO+100H₂

つまり炭素と一酸化炭素と水素に分解します。

ここで歩留りを計算してみましょう。炭を作る人、企業、業界の人の多くは発生するガスを燃やして捨ててしまっています。

(炭素:58×12)/(木質バイオマス:138×12+200+16×80)=696/3136=22%

実際には酸素や水蒸気、二酸化炭素があるのでもう少し炭素は少なくなります。下記反応の為です。

・水蒸気改質反応:C+H₂O→H₂+CO

・二酸化炭素改質反応:C+CO₂→2CO

・単なる酸化:C+O₂→CO₂

したがって理想通り22%も歩留りがあるかといえば、上記の反応がありますから、そうはなりません。歩留りが2割程度以下では採算を取るのは難しいでしょう。

一方で、木質バイオマスの熱分解ガスである水素と一酸化炭素が必要なのが化学産業です。

一酸化炭素と水素の合成ガスはシンガスと呼ばれていて、昔は都市ガスに使われていました。現在の60歳以上の人はテレビのニュースで「一酸化炭素中毒で人が亡くなった。」とよく子供の頃聞いたことがあると思います。昔は国内で自給できていた石炭を水蒸気改質反応で水素と一酸化炭素を作り出し都市ガスにしていたのです。今の都市ガスは天然ガス(LNG:液化天然ガスで全量輸入)で主たる物質はメタンですので安全です。

また、このシンガスが凄いのは合成すると原油ができます。これはFT合成という化学反応で、戦前はABCD包囲網で日本は原油の輸入ができませんでしたから、人造石油と言って日本国内で売られていました。

つまり、炭が必要な金属産業とシンガスが必要な化学産業が協力すれば歩留り100%で炭と一酸化炭素と水素が得られるのです。また、昨今は一酸化炭素と水素から原油ではなく直接ジェット燃料やメタノールなどの化学基礎品を直接作ってしまう触媒が開発されています。こうすれば木質バイオマスから炭、SAF(持続可能な航空燃料、高値で相対取引されている)、メタノール(現在日本国内自給率は0%、年間900億円の輸入額)が生成できます。

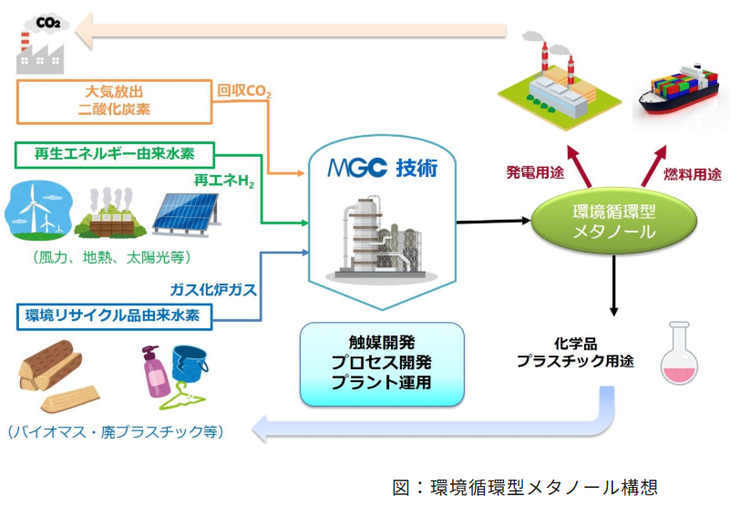

また、三菱ガス化学という会社は現在原油から精製されるナフサ由来のマテリアル系化学産業をメタノール起点のマテリアル系化学産業に転換しましょうという構想を発表されています。(マテリアル系化学産業とは樹脂、合成ゴム、薬品、塗料、など燃料以外の化学産業、対して燃料系化学産業はLPガス、都市ガス、灯油、ガソリン、ジェット燃料、経由、重油、など燃料)

下記、MGC(三菱ガス化学)の環境循環型メタノール構想。

世界の製鉄産業の市場規模は350兆円、化学産業の市場規模は400兆円もあります。日本の新しい技術で市場シェアを取れるといいですね。

・石炭代替→金属加炭材代替、農業土壌改良炭、ナフサ代替、ジェット燃料代替

今回のリプレイス大作戦その1は石炭代替で検討してきましたが、大物の石炭火力と高炉製鉄が電気と二酸化炭素で代替できてしまうことから、石炭代替というよりは下記代替で考えた方が良いでしょう。

① 金属加炭材代替(金属を硬くする石炭コークスをバイオコークスで代替)

② 農業土壌改良炭(農業の土壌改良にバイオ炭を積極的に使っていく)

③ ナフサ代替(マテリアル系化学工業の起点であるナフサを木質バイオマス由来メタノールで代替)

④ ジェット燃料代替(原油から生成されるジェット燃料を木質バイオマス由来の一酸化炭素と水素から特殊触媒(富山大学椿教授)のFT合成により、SAFを合成する)

いずれにしても大半の石炭は木質バイオマス、再エネ電気、二酸化炭素、日本国内で調達可能な資源で代替できてしまいます。

重要なことは木質バイオマスを歩留り100%で使うということです。炭だけ取って後は燃やしてしまう、とか、ガスだけ取って炭は捨ててしまう、では採算を取ることは難しいでしょう。

実は木質バイオマスガス化発電は後者です。高山市のしぶきの湯という温浴施設にある木質バイオマスガス化発電コージェネレーションシステム(ドイツのブルクハルト社製)の焼却灰の80%は炭で、現在は捨てているのです。私の住んでいる飛騨市最大の企業の神岡鉱業(三井金属100%子会社)調べです。現在の木質バイオマス発電は問題が多いのでこれも別途当コラムで取り上げます。

・木青連の皆様へ

バイオ炭やバイオコークスの製造、活用、など木材業に関わる人はおそらく一度は考えたことがあるのではないでしょうか?そして、事業化された方もいらっしゃると思います。しかし、現時点で大きく普及していない原因はコストの壁がなかなか崩せないということだと思います。私の提案(炭とSAFとメタノール製造を同時に行う)もコストの壁を崩していないかもしれませんが少しは近づいていると思います。しかしながら単独でやっていくのはまだまだ難しい分野ではあります。多くの木材関連企業が連携し、既存の大企業や行政を巻き込まないと大規模な社会実装は困難だと感じていますが不可能ではありません。

炭素税の導入による化石燃料由来炭素価格の上昇や円安による石炭価格上昇により、コスト差が無くなるかもしれません。また、こうした分野に三菱ガス化学、ENEOSのような大企業が参入してくれば、大幅に木材需要が増加します。そして、海外に流出している石炭購入マネーを地方に取り戻すことができるのです。(2022年度の石炭輸入額は8.4兆円)

こうした世界になる為に木材産業がやっておくことはたくさんあります。

例えば、上流から考慮すれば、

① 森林所有権の集約化(施業や経営権の集約では不十分だと思います)

② 低コスト造林の推進(ノーコスト造林をめざすべきと考えます)

③ 素材生産性の向上(オーストリアやニュージーランド林業に追い付きたい)

④ 木材、食料、エネルギー自給率向上観点でふさわしい樹種の植栽

⑤ 木材産業のコンビナート化、木材の大量かつ安定供給体制構築

など、たくさんあります。個々のテーマに関してはまたコラムで順次、詳細説明したいと思います。

また、炭や化学産業の原料になる様な低質材を安定供給する為にも建物に使うような製材品や合板などの生産も増やしておく必要があります。その為には「全ての建築物を木造にしよう」というような運動も必要でしょう。鉄鋼品とのハイブリッド木材も含めれば、全ての建物を木造にすることは技術的にも法律的にも可能となってきています。

こうした未来の林業を視野に入れた新しい林業のコンサルティング会社が2025年7月に誕生しました。株式会社KOSOです。私もアドバイザーで参画しています。木材産業界で有名な方で、早生樹、エリートツリー、補助金に頼らない林業を提唱されている元林野庁の大貫肇さんも経営者として参画しています。

以上、ご関心あれば下記までご連絡下さい。

宮本義昭:メールアドレス:ym00876216@gmail.com

(過去のコラム)

第一回:人手不足対策、地域の空き家問題対策、リフォーム事業拡大

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第1回 - 日本木材青壮年団体連合会

・海外人材紹介と定着サービス:フューチャーデザインラボ社のご紹介

第二回:少子化問題と木材産業の成長

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第2回 - 日本木材青壮年団体連合会

・中堅中小企業の売上利益拡大を支援:Revitalize社のご紹介

(所属企業、団体)

株式会社バルステクノロジー 代表取締役社長

兼 株式会社KOSO アドバイザー

兼 日本木材青壮年団体連合会 広報委員会アドバイザー

兼 株式会社Revitalize アドバイザー

兼 株式会社Dione アドバイザー

東京科学大学(旧東京工業大学)基金特別会員

プラチナ構想ネットワーク 法人会員

先進EP研究会 会員

Asagiラボ 賛助会員

東海バイオコミュニティ 法人会員

林野庁 森ハブ・プラットフォーム会員

東京丸の内イノベーションプラットフォーム林業分科会

蔵前バイオエネルギー 正会員

(拙著:代表作)

コメントをお書きください