第5回 日本木青連の心を歌う ― 会歌の誕生とその想い

こんにちは。日本木材青壮年団体連合会(日本木青連)会長の長谷川泰治です。

会長コラム「木力NOTE」の第5回です。今回は、日本木青連の“心”ともいえる「会歌」についてご紹介します。

日本木青連の会歌が誕生したのは昭和53年度(1978年度)、当時の片境啓一会長(第19代/富山)の発案によるものでした。企画担当常任理事・三箇優氏のもと、会旗や綱領と並ぶ団体の象徴として「会歌」および「木材音頭」が制作され、昭和54年5月19日に石川県で開催された第24回全国会員金沢大会にて発表されました。

<当時のレコードがまだ残っていました。レトロ感たっぷりです>

制作当時の三箇委員長は、大会記念誌で次のように述べています。

「片境会長より、木青連には会旗・綱領は制定されているが会歌がないので、企画委員会にてぜひ検討してほしいとの要望があり、委員会において重点事業と決定し、実現に鋭意努力してまいりました。日本木青連も今や全国組織となり、日夜木材並びに関連産業の発展にいそしんでおり、会歌の制定をみるに至ったことは、対外的にも心強いものがあると言えます。会歌の完成までにはタカエージェンシーの高塚氏に多大なご協力を賜り、ここに感謝の意を表します。願わくば、大会などの諸行事の都度、歌われることを祈念いたします。」

日本木青連会歌の歌唱を担当したのは、1958年に早稲田大学グリークラブ出身の4人で結成された、日本を代表する男性コーラスグループ「ボニージャックス」です。彼らは60年以上、日本のコーラス界を代表する存在として活躍していました。 NHK「みんなのうた」には約100曲以上が起用され、童謡・愛唱歌・フォークソングを中心に、レコーディング楽曲数は3,000曲以上。これは日本の音楽グループとして屈指の記録です。また、文部科学大臣賞や日本童謡賞特別賞など数々の栄誉を受け、その功績は音楽業界だけでなく教育・文化分野にも大きく貢献してきました。長年、全国の学校や地域イベントなどでも歌声を届け、日本の歌文化の普及と継承に力を注いできたグループです。日本木青連の会歌でも、温もりある声質と豊かなハーモニーが存分に活かされ、力強さのなかに優しさと誇りを感じさせる仕上がりとなっています。

作曲・編曲を手がけた山路進一氏は、放送音楽や社歌・校歌の分野で活躍した作曲家で、重厚な和声感と旋律の美しさに定評があります。日本木青連の理念、そして未来への誓いを音楽で見事に表現しました。また、高塚悦郎氏は、当時タカエージェンシーに在籍し、広告や音楽制作に携わるプロデューサーとして数々の文化事業を手がけ、日本木青連会歌の制作においても企画構成や歌詞協力など幅広く尽力しました。

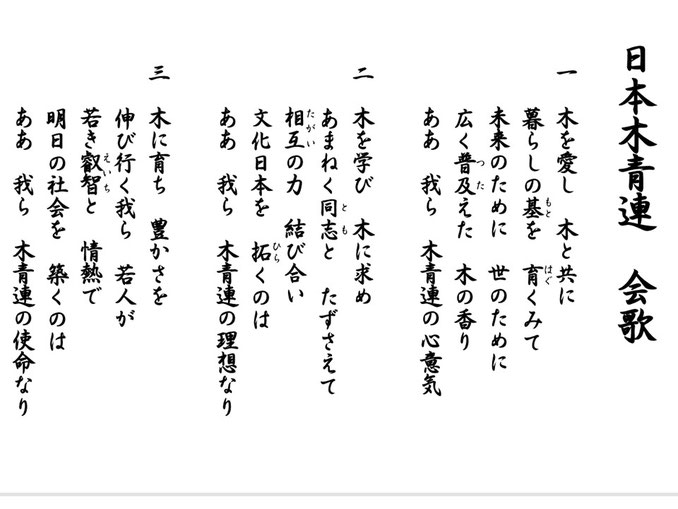

以下が、その会歌の歌詞です。

日本木青連 会歌

作詞:企画委員会(協力・高塚悦郎)/作・編曲:山路進一/コーラス:ボニージャックス

日本木青連の会歌は、3番までありますが、それぞれ、「心意気」「理想」「使命」という三つの柱が表されています。まず「心意気」では、木を生活を支える基盤として大切にし、その価値を社会や未来へ広げていこうとする姿勢が歌われています。次に「理想」では、全国の仲間たちが互いに学び、協力し合いながら、木の文化を受け継ぎ発展させていくことが示されています。最後に「使命」では、若い世代が、知恵と情熱をもって次の社会を築いていく責任がうたわれています。このように会歌は、木材に関わる者としての誇り、仲間との連帯、そして未来への責任が三つに分けて力強く表現されています。

日本木青連の活動理念が詰まったこの会歌は、会旗や綱領と並ぶ精神的支柱といえる存在です。三箇委員長の願いどおり、現在も理事会や大会式典の冒頭ではこの会歌が歌われています。その旋律や音源には昭和の時代を感じさせる部分もありますが、それもまた歴史の一部として味わい深いものです。今後、時代に合わせて表現の見直しが求められることがあるかもしれませんが、歌詞に込められた理念や魂は、これからも大切に受け継がれていくべきものだと感じています。

木青連会歌の音源はこちらになります。

コメントをお書きください